我的傳奇叔叔(6)/碎風鈴

文/SECK

我的耳朵很特別。

因為特殊方法轉世,我的出生有極大的因果報復和罪孽得失,我八字極陰,因為叔叔的方法讓我非常不穩而且飄渺不定。

根據第四集我講到的匾額,女人的臍帶和頭髮讓我的投胎轉世插了隊,這讓我需要得到諸多保護,才可以避免我被憤世忌俗的夥伴們給騷擾。

所以我聽得見聲音。

雖然看不見,但我常常有機會能夠聽見一般人感受不到的唏唏簌簌聲響,因為從小就有的耳朵能力,我自然而然不會害怕,而是習慣成自然,有時候能夠預判一些被警告的危險,或因此被夥伴們陷入危機,論結果而言,我對於那個世界的聲音是不太陌生的。

雖然說是聲音,我的描摹上更接近於安靜,我會突然聽不見世俗的聲響,彷彿突然耳鳴一般,然後感受到一種有邏輯性的腔調耳語。

我曾經因為這樣躲過幾秒後的路上小車禍,還有常常答對幾題考試的題目。

那些聲音大概幾個月才有那麼幾次,而那些夥伴們鮮少來欺壓我或攻擊我,我想這一切都是因為叔叔那匾額圖騰的功勞。

「今天不要開窗戶,晚上睡覺不要關燈,我明天到。」

事情回到我國中,在搬家後我的匾額被丟掉的那一天。

「那我該...」

我下一句話尚未結束,叔叔已經掛斷了電話,徒留了冷漠的嘟嘟聲。

我匆忙洗好澡。

因為一整天幫忙搬家具很累,我那天很早就在沒有床套的床上睡著。

大約在半夜兩點之後,我居然無法入眠,那是一種很嚴重的侵擾,事隔多年,我還是害怕那種恐懼和不舒服。

那是一種腦中的混亂,像是侵入一張白紙,然後那張白紙開始出現皺折,血肉模糊的白和紅。

影像只出現在腦海中,所以我睡不著,就是一種混亂,讓我身心俱疲。

我張開雙眼,決定讓自己清醒,我已經開始害怕,因為叔叔的著急也讓我感到十分的不安。

「鈴鈴鈴」

周遭的聲音安靜得不可思議,風鈴聲清脆的很清楚。

我從害怕,到冷靜。

「那只不過是掛在陽台的風鈴在響罷了。」

我與自己對話,無視了異常的安靜和逐漸大聲風鈴聲。

我抓住的床單套子早就溼一片,冷汗讓我溺斃在虛冷的空氣中彷彿窒息。

我氣喘有些發作。

「鈴鈴鈴」

越來越清楚,彷彿響徹耳邊,我對自己的安慰已經瞞不住,如果是這樣的音量,我父母怎麼可能不會清醒。

「等等......」

吞了一口口水,我雙眼瞪大。

今天的搬家我在場,綠色的陶瓷風鈴裝箱。

仔細回想...

風鈴根本還沒掛起來,風鈴還完好放在紙箱中才對。

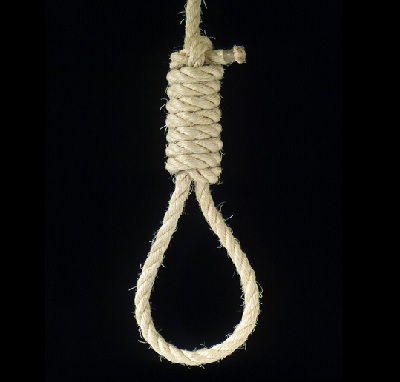

那在響的東西是什麼?

「鈴鈴鈴」

是什麼東西在響?

毛骨悚然的感覺和腦中的混亂支配了我的身體,那是一場僵直,我什麼都看不見但我確信有東西趁虛而入。

就這樣進入我身體,他是冰冷,然後我虛弱的失去意識。

「原來就是這樣的原理阿...」

我腦早閃過一絲想法,明白了那些好兄弟就是用這種方法達到他們的目的。

幻想,恐懼,然後使人失去氣場。

我怎麼能夠輸他?

我不知道我是吃了什麼熊心豹子膽,我突然踢開棉被,我拋棄所有無畏的安全感,我大罵了幾聲髒話,在兩三坪大小的房間蕩氣迴響。

「幹!」

我很害怕,但是我鼓起勇氣。

「幹幹幹!」

我像是連珠砲的怒罵,想要與他們抗爭。

風鈴聲響愈加頻繁,腦中血紅色如雪白不明物的噁心幻象讓我作嘔,我飛奔下床,一股作氣得想要離開房間破門而出。

「碰。」

門居然打不開。

「鈴鈴鈴」

「碰碰碰」

我簡直被逼急了,我知道有東西,我只能尖叫吶喊,然後髒話連飆。

我期望父母和老姐能聽到我的呼喊。

我嘗試開門,但我抓不動喇叭鎖,不,我根本連碰都碰不到他,我納悶,然後轉頭一瞥床頭上,我心都涼了。

「啊...」

我看到自己的身體好端端的躺在床上,睡的安詳。

那我是誰?

我看著自己的身體,還沒搞清楚,我敲著房門的手已經軟弱無力,直到心死......

「幹你娘激八三更半夜在吵三小喔?」

「鈴鈴匡啷!!」

我聽見我姐的怒叫,然後風鈴碎的清脆伴隨而來。

我張開雙眼,迷茫的有些疲倦。

我回來,不知道從哪裡回來。

當我張開雙眥映入眼簾,是那陌生的床頭天花板。

我坐起身,然後大力喘氣。

「是夢?」

我跑去打開了燈,我的床位盡是汗水漬,而我一個踉蹌,才驚覺我的體力大量流失。

「剛才只是作噩夢?」

我不服氣,打開了燈,時間顯示早上6.00,而我居然坐在床頭上暈了過去。

等我下一次起身,胸口已經多了一個平安符。

黃皮的塑膠皮,重量顯得很沉,裡面有一顆金屬子彈,而叔叔和我家人就坐在一旁,看到我睡醒才鬆了一口氣。

「髒東西,然後你差點跟著他走。"」我叔叔給我一杯水。

「有沒有怎樣?"」

「起來了起來了。」

我的家人都很關心我。

「我聽到姐姐叫我,他罵髒話,他在我夢中叫我,然後然後....。」

我語無倫次,叔叔愣了一下,然後居然笑了。

「你姐姐八字很重,這次她救了你,你夢到什麼?」

我把風鈴碎掉的聲音和姐姐罵"幹你娘激八"的事情說了出來,叔叔一直笑,居然讓氣氛輕鬆了下來。

我爸媽瞪著老姐,她超無辜的,她什麼都沒做,在我夢裡罵髒話還要被父母囉理八唆,當下我真的很爽。

「所以叔叔,那只是一場夢嗎?」我問

「不是,那是一個空間。」

他沒有說太多,但後來我確信那不是夢,因為幾天後我打開了裝箱的傢俱,在那個未拆封,而且塞滿氣泡墊的箱子裡。

那是一個慘不忍睹,碎到不行的綠色風鈴。

他只剩下碎片與粉,還有徒留原地的無限恐怖。

我的身體特殊,所以我的護身符不能離身。

我曾經問叔叔

「如果像是扁額這項措施消失一樣,如果有一天護身符不見我要怎麼辦?」

他說,「姐姐應該會保護你」

「我不想要這樣,我想要保護我家人,我不想造成麻煩。」

當時我高中,那是他最後一次摸了我的頭,也是最後一次認定我為孩子。

他告訴我

「那你該成長。」

這是他跟我說的答案。

也是我應該成熟的答案。