夜半的口令聲

從開始寫文以來,我寫過很多故事;不論是真實的、還是虛構的,我都能肆意的賣弄辭藻、堆砌文字。

因為,我筆下的始終是別人的故事;一直到當我今天決定寫出這篇往事時,我才發覺:

原來,要寫下自己曾經經歷過的那段回憶,是多麼的艱難。

什麼情況下,會讓你清晰的體悟到,原來我們與死亡的距離並沒有我們想的這般遙遠?

比如,一顆本該廢棄的砲彈突然的爆炸,並且奪走了三條生命呢?

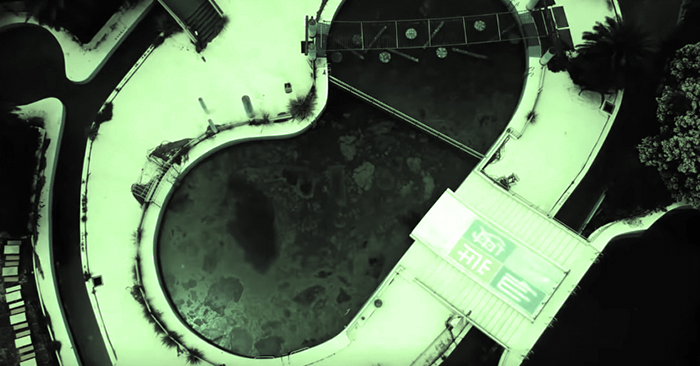

那天,是2004年的11月6日,星期六的下午;地點是國軍高雄某山彈藥庫的廢彈處理中心,是距離我服役的正門警衛排有著一段距離的營區深處;爆炸聲像極了遠方的悶雷,當下的我其實並沒有意識到發生了什麼事。

因為正好輪值到大門的衛哨,所以我並沒有參與相隔沒多久的一分鐘緊急待命集合;雖然隱約覺得排長的集合哨聲這次似乎吹得特別焦急,但我還是一片茫然無知。

直到二級廠那兩台救護車飛疾的由我面前駛出營區,我才開始覺得顫抖。

那天,我第一次覺得:原來生與死的界線這麼模糊。

聽說:這場災難毀了三個家庭。

聽說:這三位弟兄的單位在之後的幾個晚上,都會莫名的飄散著燒焦味和醫院的消毒水味。

聽說:在他們的頭七日,班長特別交代我們夜哨的哨兵,把槍上的實彈和刺刀卸下來再上哨,是有特殊的原因的。

不過,這些"聽說",都不是我今天要說的故事;因為,那都不是我自己遇到的事。

11月13日,站11-1(11點到1點)的我,拿著裝著空彈匣和沒有刺刀的步槍,和12-2的副哨,以及擔任哨長的學長,三個人在正哨的哨所聊天(這也是出自班長不知原因的默許)。

出事之後,其實我們的心裡都是矛盾的:出於某種沒說出口的默契,我們在晚上聊天時都會刻意不去提起這次的事件。

但人總是這樣;越刻意忽視的,其實往往就是最掛在心上的。

所以,副哨的學弟就這樣突然冒出了一句:

"唉~好不想站哨喔,而且還是夜哨......好羨慕o排,他們可以不用再站哨......"

o排長,就是那位在爆炸中因公殉職的中尉。

似乎警覺到自己說錯話,學弟瞬間閉上了嘴;本來有一搭沒一搭的找話題聊的我和哨長也同時安靜了下來--哨長的臉色非常不好看。

"你知不知道,白目是要有極限的!"我趕忙訓誡他,而他也連忙道歉:

"對不起,對不起!學長,我不是故意的......"

話,還沒說完,我的耳邊......清清楚楚的聽見了:

"站住~~~口令~~~誰~~~"

這原本應該是夜哨哨兵們在營區熄燈後,向所有意圖接近崗哨(無論是由營區外或營區內)且沒有表明身分的不明人士必問的"口令"。

只是,我們在喊口令時被要求的絕對是簡潔、有力。

但我聽見的,卻是細微、卻又清晰的氣音;就像有人對著你耳邊說著悄悄話的感覺。

我立馬打開了大門哨亭那兩盞對外的照明燈;即使明明知道這聲音近到彷彿就在身邊,但我還是抱著最後一絲希望,能在大門外看到有"真正"的人。

空曠的大門外,沒有任何東西。

就在我不死心的四處張望時,哨長伸手關上了照明燈。

本來這個開燈的舉動權責上就是要經過哨長的命令才能執行,所以當我還在思考著應該要找什麼理由來解釋時,哨長卻先開口了:

"不用找了,外面不可能有人。"他說:"因為剛剛說話的......是o排,我認得他的聲音......"

結冰似的冷汗,從我額頭滑落。我努力消化著哨長這段話的意思。

他的臉上完全沒了血色,對著我微微點點頭。

然後,我和哨長的目光同時轉向了學弟。

就看到全身抖成一片的學弟,結結巴巴的說:

"有......有......有人說:站、站住......口、口令......"

......所以,我們全都聽見了......