右邊的室友

大概,是七年前吧。

在我的記憶裡,打工度假的熱潮才正興起。那個時候我還沒畢業,就聽到身邊的朋友計畫去澳洲撈金,但因為語言能力受限,畢業後,我還是選了一個華人較多的國家。

那個時候的我很貪心,想著出國除了賺錢、學英文,最好還可以一邊度假看風景吃美食,於是,我便比預定工作的日期,提早出發了十五天,一來是為了找租屋,二來,也是那種異國崇拜的心理作祟。

人人都說打工度假,不就是該一邊打工一邊度假嗎?那個時候我傻傻地繳了仲介和代辦費,我根本不知道那裡的物價水平,才不過十天,我帶去的現金,就已經所剩無幾。

後來,不光是經濟的考量,有好幾次約了看房,租屋契約上密密麻麻的英文生字,我看了就頭皮發麻,最後逼不得已,後天就要到餐廳上工,我只好在牛車水(又叫做中國城)租了一個床位。故事,也就是從那時候說起。

說到租床位,相信很多台灣人,跟我一樣是想都沒有想過的;一間不到六坪大小的空間,硬生生地橫槓著四張小木床,一個人月租金,四千多塊台幣。當然那樣的條件,對我所剩不多的旅費來說,已經算十分優渥的了!但我卻毅然決然地揀了一個不到三千塊的租屋,為什麼?當然是因為便宜。

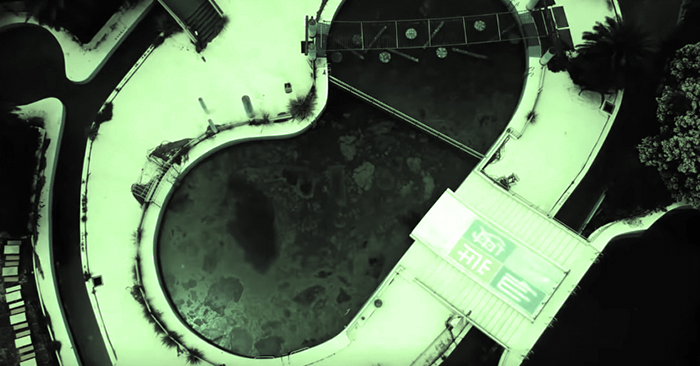

那是我第一次體會,甚麼叫做寸土寸金。一間小小的客廳,分租給了十多個陌生人居住,為了有效的利用空間,且保有身為人類的最後一點隱私,房東用藍色的塑膠窗簾給隔了起來,那畫面讓我想起了早期台灣的老舊醫院,但我沒有太多抱怨的

權利,畢竟你不要,多的是想簽約的打工仔。

相信做過兩頭班的朋友都知道,那是餐廳為了減少店內開支,所選擇的營運模式,也就是只有中午和晚上才會需要人力,也因為這樣,我的下午,會回到狹小的十人客廳度過。

房東說,因為大家的生活模式不同,所以客廳除了太陽光之外,是不會開燈的,避免打擾到很多像我一樣作息的打工仔午休。

當然,那是房東省電費的一項最棒的理由。

剛開始,我會拼命地想往外跑,儘管室外三十幾度的高溫,我也會盡可能的想離開那個空間,因為那裡總是飄散著一股腐敗的臭味,是汗水、尿騷味、香水味全部雜揉起來的綜合體,再加上沒有冷氣的關係,那些味道像是有溫度一樣,令人不快。但更多更多的原因,是因為沒有一個和我來自同鄉的室友,儘管這裡許多人都會說華文,但那份親切感,就是不對盤,這或許也是我不想回租屋的理由之一。

我現在還依稀記得,是九月的一個下午,那天我身體特別的不舒服,已經吃了兩顆成藥,但身體一點也沒有好轉。好在那天店裡客人不多,只好厚著臉皮求同事幫忙收拾店裡,請了一個小時的班,提早回租屋處休息。渾渾噩噩地,我來到了家門口,斑駁的綠色鐵門,還傳來一股腐鏽的味道,鑰匙和鑰匙孔轉動細微的聲響突然像是長指甲刮著黑板那樣尖銳。

上了樓,轉過了彎,轉角處的香灰撒了一地,一尊黑色的雕像坐在角落。雖然我一直都知道,這裡的信仰多元,但每次深夜,店裡打烊回來,總覺得有一雙眼睛盯著我背後猛瞧,但一轉頭,卻又甚麼也看不見。

但今天不知道為什麼,我覺得那道注視的眼神特別、特別的熾熱,一瞬間我彷彿能感受到背後有人呼吸,當我轉頭,眼神不自覺地對上了那尊雕像的眼睛,祂的五官類似猿猴,黑乎乎的皺在了一起,赤丹色的顏料點在了祂的眼珠子上,看不出喜怒哀樂。

那一瞬間我的腦袋像受到了重擊一樣,疼得幾乎站不穩腳步,不知道為什麼,我只想逃,逃得越遠越好。

我的腳卻像是灌了鉛一樣,幾乎是用手爬到了家門口,也管不得裡面還有沒有其他的房客,「磅」的一聲,緊緊地甩上了鐵門,鑽進了我的「房間」裡面。

不知道睡了多久,因為客廳裡從不開燈,再加上四周都圍上了藍色的拉簾,陽光也照不太近來。

我整個人躺在地舖上,一點也不想動,由於我是側睡,能清楚看見右邊室友手機光折射在自己拉簾上的影子,還有細碎的聲響。

「也許是在講電話吧」我心想。

漸漸我能聽得越來越清楚,他說得是華文,正統台灣人的口音,他壓低著音量,好像是在和誰吵架,然後又開始抱怨這裡的生活,我聽了好一陣子,最後因為我的手機鈴聲,他才停止和對方談話。

「不用去上班嗎?」我右邊的男室友第一次和我搭話,那是半年以來,我第一次和他對話。

「對,剛剛和店長請了假,因為身體不太舒服。」

「看醫生了嗎?」

「還沒,想說吃吃成藥就好了。」

我們聊得很愉快,畢竟在國外,很難得遇到自己家鄉一起來打拼的朋友,他說他在一家百貨的鞋店上班,但自己過得很不快樂,我也把這半年來這裡的事情和他分享,他說,他來這已經三年多了!然後和我分享了哪裡有特色小吃、觀光景點,生病了要去哪裡就診等等的訊息,當我們聊得正愉快的時候,我聽到左邊傳了一句很大聲的「Fuck off,shut your mouth!」

我才想起這裡是十人的居住空間,我們才趕緊互換了臉書,然後早早就寢。

那個時候臉書還不是那麼流行,我們的塗鴉牆都沒有太多的生活記事。由於我們的工作作息不同,雖然互相約了很多次,但幾乎都沒有成行,但我們幾乎都會用臉書聊到很晚,有時候,我們幾乎是背靠著背傳訊息,他就像哥哥一樣,總會關心我的生活,

像是我住在哪裡,有幾個家人,大學讀甚麼科系,讀哪一所國中國小。

他常常說,很羨慕我的生活。

某天半夜,因為一個印尼人偷抽菸的關係,幾乎把拉簾要燒光了,半夢半醒我們全逃到了一樓,大家到了一樓,七嘴八舌地討論,但我怎麼都沒有看到那個台灣室友。

過了兩天,房東帶人來換了新的拉簾,順便來收租,房東說,下午的時候,他還約了一個中國房客,我在我的「房間」裡聽得很清楚,房東說,如果他簽了約,客廳就剛好十個房客了,而房東介紹的,正是我右邊的「房間」。

這個時候我的臉書跳出了一則訊息,他說:「你在找我嗎?」

我從腳底一路麻上了背脊,我沒管房東正在和新房客介紹,把塑膠窗簾給拉開,拽著房東的手結結巴巴地一直問一直問,連一句簡單的華文句子我都湊不起來,新房客似乎被我的舉動嚇著了,說了句:「再考慮」,就趕緊離開。

房東當然沒好氣地甩開了我的手,我不死心地一直抓著他,這樣僵持了不知道多久,他才猜出我的意思,然後問說:「你是要問之前做百貨業的台灣男生嗎?」

我點了點頭,他則搖了搖頭表示,說他一年前就退租了,至於是不是回台灣,或是仍在這裡工作他就不清楚了。

一個聲音從我心底響了起來:「那麼這一個多月,和我聊天的到底是誰呢?」

再來那天的事情我記不得了,聽說最後是房東幫我聯絡了仲介,還幫我找了一間旅館住宿,當晚,我說甚麼也不肯再待在那間租屋,隔天賠了違約金,處理了合約,飛也似地逃回了台灣,我和朋友說了這件事,下飛機後,我連家都不敢先回,就先跑了三間宮廟,整整病了一個禮拜,這一個禮拜的每一天,我都會夢見。

夢見那間租屋,塑膠的藍色拉簾,右側的那個人,一直低聲地說話,一開始,我聽不清楚他在說甚麼。但每過了一天,他的聲音越發清楚,我開始能聽見他說:「好羨慕、好羨慕,咯咯咯」,而他離拉簾也越來越近,我能清楚地看見他的折射的影子映在拉簾上,我不敢發出聲音,他的聲音越來越近、越來越近,好像隨時會越過拉簾一樣。

第七天,他的手從拉簾的旁邊穿了過來,很白、很白,沒有一點點血色,黃褐色的指甲,我閉起了眼睛,我不知道他的頭,是不是也從拉簾的縫隙裡探了過來,但我能感覺到他的呼氣聲,他在我耳朵旁邊說了一句:「好可惜,我們一起回台灣,不好嗎?」

我嚇得整個人從床上彈了起來,突然像想到甚麼一樣,我抓起了手機,說也奇怪,我怎麼樣也找不到我和他的對話。

甚麼,也沒有留下。