嘿,是誰在天花板呢?

「你聽,聽見了吧?」我拉著家豪,他只是一個勁的笑著搖頭。

我說的,是晚上十一點,樓上就會傳來的彈珠聲。

「少蠢了,都告訴你多少次了,科學研究指出,這不過是鋼筋熱漲冷縮的聲音。」他說著,抄起沙發的外套就要走,誰叫他是上大夜班的呢?

臨走前,他還落下一句:「要是真有甚麼鬼,也是我們這些上大夜班的先看到,妳啊!就是恐怖片看多了!」

我還來不及反駁,他的門把就先給帶上了,一股涼風吹了上來,我才想起冰箱裡,前天才剛買的那兩隻香檳。

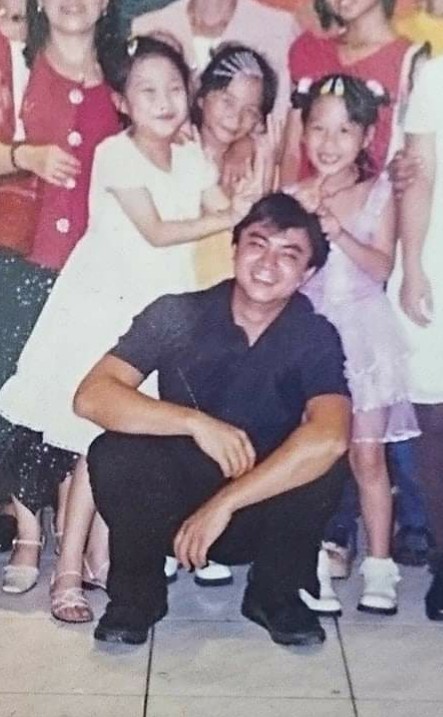

今天是我們交往的一周年,我和家豪是在一場朋友的生日會上認識的,後來機緣巧合,一起上來北部找工作,本來只是室友,住著住著,也就有了感情。後來他調了單位,和我朝九晚五的工作作息有出入,我們便找了離各自公司較近的租屋。

我正踱步到了小廚房,伸手想打開冰箱,才想起剛才家豪嘲弄的眼神,要是他知道我準備了香檳,肯定以為我是編故事想騙他留下,一想到這裡,就覺得氣惱。

「又來了!」我沒好氣地甩了冰箱門,樓上彈珠的聲音又從頭頂的正上方開始彈跳,後來漸漸滾動到了遠方。

我握著手裡的半隻香檳,沒好氣地陷在沙發裡。

隨便轉了台新聞節目,內容播些甚麼其實我也不在意;一個女人在外的生活就是這樣,回家總是把燈開到最亮,讓家裡沒有一處是黑暗的,再把電視的音量調到耳膜能接受的程度,這樣就好像......,好像那些在角落裡、在床底下、在櫥櫃裡躲藏的那些東西,就不會悄悄爬出來,誰叫我又那麼愛看恐怖片呢?

想到這裡,我不自主地拔開了軟木塞,一點點的酒精總能讓我更容易入睡,誰讓家豪那個渾蛋不在呢?

樓上的彈珠聲又滾阿滾的,滾到了我的頭頂正上方,上面到底有些甚麼呢?我抓著香檳,站了起來,直挺挺地盯著天花板,那種既害怕又想窺探的心情這兩個多月來,一直縈繞不去。

正當我想要喝一口香檳壯壯膽的時候,我才發現,不對啊!香檳不是剛買的嗎?因為是想買來慶祝和家豪交往一周年紀念日的關係,我可是一口都沒喝啊?會是家豪偷喝的嗎?

我看著瓶口,瓶口有一層黑褐色淡淡的薄膜,像是焦油一樣的顏色,我用衛生紙擦了擦,還帶有一股淡淡的惡臭,這時候我突然想了起來,這幾個月以來,冰箱裡的食材總是不翼而飛。

會不會,有人趁我上班的時候,闖了進來呢?

當這個想法冒出來的時候,我全身像是觸電一樣,整個跳了起來,我沒有辦法冷靜,雖然這一切都只是我的猜測,但哪怕是有萬分之一,不,幾億分之一的機率,都夠讓人發毛的了!

我抓起了電話,也顧不得家豪是不是在上班,就打給了他。

隔天他下了班,我們倆精疲力盡,他上了夜班,而我一夜不敢回房裡睡,最後在我在客廳和臥房裡都裝了監視器。

「一定是妳太累了,自己喝掉都忘記了。」家豪在電話那頭,幸災樂禍地說著。

家豪總說,是我太敏感了。

雖然已經過了一個禮拜,但他知道我膽小,為了讓我放心,說今天把監視器的影片轉好檔,再傳給我,要不是他打給我,我本來都要忘了這件事。

「知道了知道了,如果真的那麼擔心我,不就該來我家陪我嗎?」我一面夾著電話抱怨,一面擦著濕漉漉地頭髮。

那天正巧我洗完了澡,想弄個消夜,雖然已經半夜一點多了,這不是女人該進食的時間,但我就是管不住自己的胃,反正,是水煮的,應該就不那麼萬惡了吧?

「妳又不是不知道,我今天下了班,就搭客運回老家,看在我幫妳轉好檔,還陪妳聊天的份上,沒有功勞,也該有苦勞吧?」家豪在電話那頭抱怨道。

「是是是」我有點半敷衍地掛了電話,誰叫客運上訊號不好呢?

正當我想從冰箱內拿些蔬果的時候,卻發現冰箱下層那一整袋蔬果,不見了。

我突然身體傳來一陣惡寒,但同時又很憤怒,到底是誰一直再偷翻我的冰箱?他又是怎麼進來的?是因為覺得我們女人好欺負嗎?

我開了罐啤酒,藉著一點點酒意,從廚房拿了掃把,躲進了臥室,好奇心驅使下,我還是曚著棉被,坐在床角,用兩倍速點開了影片。

白天的家裡很正常,除了有幾隻躲藏在壁櫥後面的小蟑螂大搖大擺地出來遊蕩,其他依舊。客廳還是客廳、桌子還是桌子、冰箱仍舊是冰箱,大門的門把動也不曾動過。二十分鐘過去了,兩倍速來說,是四十分鐘,棉被悶得我有點發熱,那種恐懼的感覺也慢慢消退,真的像是家豪說的,我太疑神疑鬼了吧?

我漸漸膽大了起來,把影片往後快調,大概是七點多,我下班的時間,整個客廳包含臥房,除了我以外,再也沒有別人。畫面裡是一個換了家居服、戴著大眼鏡的魚乾女,橫躺在沙發上,我從來沒有這樣檢視過我自已,總覺得有點羞愧,但一方面又覺得好笑。

十一點鐘,我一樣被天花板的彈珠聲給嚇了一跳,站直了身子,注視著天花板,這幾乎都要成為每天不變的日常,我的嘴角因為自己的愚蠢,不自主上揚;看到這裡,我不禁把時間調往後拉了一大截。

陡然間,一個詭譎的聲音,讓我的手像石化一樣停了下來。

如果要我形容,那個低沉的聲音,就像是在沙漠中滴水未進的旅人,那種喉頭乾枯到幾乎要把心肺都嘔出來的聲音,聲音持續了三秒多,但我不知道是從甚麼時候開始持續的。有那麼一瞬間,我想證明是自已聽錯了,但我卻沒有勇氣按下倒退鍵。

影片右下角顯示,那是凌晨四點,客廳黑漆漆地一片。

因為是便宜的監視器,我僅僅能辨識客廳的家具擺設,甚麼也沒有挪動,那麼剛剛那個聲響,到底是甚麼呢?就在我思考問題的時候,一道黃光從黑暗中透了出來,那是冰箱的黃光,我清清楚楚地看到,一坨白色的東西蹲在冰箱口。

祂的背隆起了好大一塊,像是駝背的老人那樣,起起又伏伏,銀灰色的頭髮散亂,批垂在祂的肩膀上,在寂靜無人的夜晚裡,發出喀哧、喀哧的咀嚼聲。

祂到底是從哪裡來的?

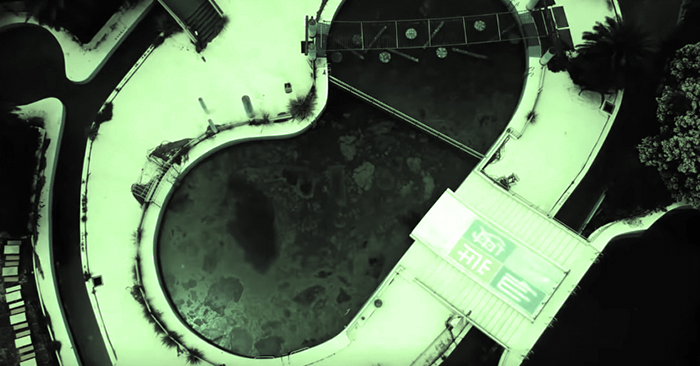

正當我想到這個問題的時候,我發現影片裡的天花板被掀開了一塊,我還沒來得及做聯想的時候,祂緩緩地、緩緩地轉了過來,光打在祂的側臉上,青紫色的皺紋滿佈,尖尖的長鼻子,下垂的鼻珠幾乎要碰到了下嘴唇,祂的嘴一個勁的咀嚼、咀嚼,而祂眼漥裡空洞洞的,甚麼也沒有。

突然間,祂轉過了身體,歪斜著頭顱,整張臉望著牆角的攝影機,露出了一抹奇怪的笑容,祂的背部拱起,像貓一樣地撲上了鏡頭,發出咭咭咭咭咭的怪笑。

我嚇得把筆電扔了出去,瑟縮在棉被裡,眼睛卻一秒也不敢離開螢幕,直到祂扭曲著四肢,爬回了天花板,而祂的笑聲還迴盪在整個房間裡。

這時候我的手機傳來了訊息,家豪說,剛到家先睡了手機顯示著凌晨四點。

不知道是不是我的錯覺,門外似乎傳來了咭....咭...咭咭咭的笑聲。