永遠在一起

人都說,國外的月亮總是比較圓。

我們總是對於未來有過多的期許和憧憬,總認為畢業之後就能錄取一份大公司的要職,然後一展抱負,事業本該就是像吃飯刷牙、洗臉一樣簡簡單單,誰也沒想過,最後也飄到了新加坡,成了人們口中的台勞。

說也奇怪,在台灣我是從不熬夜的。但東南亞四季如夏的氣候,總要讓我在睡前吹上好一陣子的電扇才能入睡,我總會趁這種時候,讀一兩本華文書,讓自己淨空一下,也好讓自己產生還在台灣的錯覺。

就在我要熄燈的時候,桌上的手機無預警的響了起來,都已經凌晨一點了,是誰會在這個時候打電話給我?那是我到新加坡的第三個月,因為語言的關係,我還沒能交到任何一個朋友。

保險?詐騙?還是喝醉酒的陌生號碼?當然我更擔心的是主管的電話,腦中閃過了各種奇怪的念頭,最後還是心不甘情不願地接起了電話,原來是社群網站上的網路電話,這讓我鬆了一口氣,但同時,心底又不自主地產生了許多疑惑。

游君浩,我的國中死黨,但我們已經快十年沒有聯絡過。

好奇心驅使下,我還是接起了這通電話。

「喂?」我能聽出自己的聲音有些顫抖。

他先是哈拉打屁了一陣,很快就單刀切入了主題,說得是我們在學校後山埋的時光膠囊,而三個月後,就滿十年了,那個時候我們約定,要三個人一起去把膠囊挖出來。本來我還以為他要和我借錢還是捅了甚麼麻煩,我反而因為自己先小人的舉動,而笑得更虛心、也更大聲了。

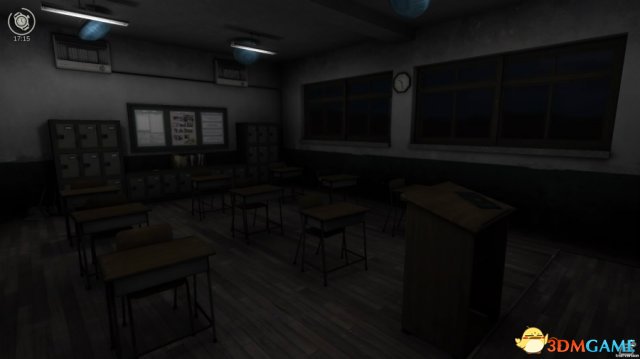

但他似乎並沒有察覺,我們一連聊了很多童年往事,像是在頂樓放煙火、在教室偷喝冰火,或是趁校慶運動會空檔,偷溜到附近網咖,等到比賽要結束了才提著兩大袋鹽酥雞回來,當然,這都少不了阿寬,黃炳寬一份。

「怎麼樣?你來不來?」他在電話那頭說。

但現實就是一桶冷水,雖然童年回憶的火種一點就能燎原,但五個小時的航程再加上交通費、請假流程種種因素,就算是吃了威爾鋼的男人,也能一秒變成性冷感。阿浩見我有點猶豫,就又煽動我了起來,甚至還誇口說黃炳寬也拍胸脯保證一定到。

「阿寬?那個在南半球摘蘋果的阿寬?」我有點疑惑。

他說得斬釘截鐵,連在澳洲的阿寬都說要回來,那我又有甚麼好拒絕的?再說了,我也想記得自己當年到底寫了甚麼鬼東西,當然,我也想知道他們兩個究竟寫了甚麼不堪入目的願景,更多更多,我想見見這兩個近十年沒見的老朋友了。

我們一聊就忘記了時間,他還拿鬼屋的事情來糗我,我早就沒有印象了,拼拼湊湊的,才勉勉強強能糊成了一個模糊的印象。說是某一次社團活動,我們仨又偷溜了出去,去了社區尾端的那間老房子。

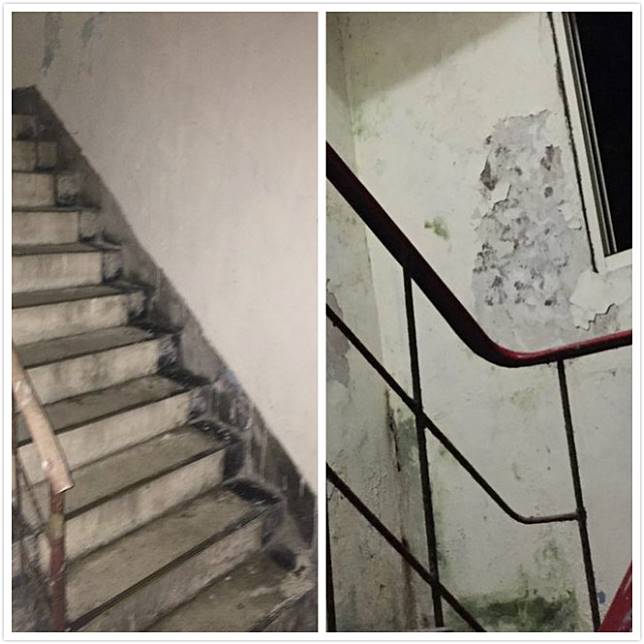

我們社區有一間老房子,老房子幾十年前住了一個老榮民。

老榮民個性很古怪,可能精神也有點問題,聽爸媽說,他從不和大家打招呼,常常一個人拿個拐杖站在門口,一站就是白天到傍晚,他站得很端正,儘管他有些駝背,但就像那些個憲兵一樣,小孩們都喜歡去鬧他,但不管怎麼鬧他也不搭理他們。

但一到了晚上,他會把門窗關緊,拿著拐杖對著窗口,就像端著一把真槍一樣,他會碰、碰、碰的模擬開槍的聲響,然後扯開喉嚨,粗啞地大喊著:「消滅共匪」、「解救同胞」,有時候還夾帶著厚重的哭腔,像是要把肺臟整顆給嘔出來一樣,爸爸說,那聲音,聽著十分滲人。

某一天早上,派報的兩個工讀生發現老榮民到晚上還站在門外,沒有躲進屋裡,其中一個還打趣地酸了老榮民兩句,但見他一點反應也沒有,覺得面上有些掛不住,便伸手推了他一把,哪知道,老榮民就這麼倒下去了,後來,里長給他草草火化,但也是那時候開始,大人要我們沒事不要靠近巷尾。

要不是阿浩提醒,我早忘記了有這麼一個地方,阿浩還數落我和阿寬兩個沒義氣的東西,那個時候說甚麼要試膽,結果他進去之後,我和阿寬就溜回了學校,我只得一點印象也沒有地和他道歉。

我們當下就給阿寬播了電話,可惜並沒有接通,過了幾天,他才給我回了訊息,說他們那個小鎮的訊號爛得可以,也和我證實了七月會回台灣放個兩個禮拜的長假,我聽了很是高興。

七月一眨眼就到了,我和阿寬在機場先碰了頭,好朋友難得見面,當然是把這幾年的好事鳥事全一股腦兒地吐了出來。聊著聊著,我們聊到了國中的事情,自然而然地,也就聊到了阿浩,一件關於阿浩的怪事。

由於這件事情太過古怪,就是過了十年,我還是歷歷在目。那就是畢業前,阿浩和班上的一個塊頭很大的同學打了場架,但阿浩那個個性和矮小的身板,別說打架,就是被打都經不起,想當然耳,阿浩被揍了個鼻青臉腫,但奇怪的是,那個大塊頭的同學沒幾天後,送進了醫院,說是小拇指被阿浩給咬掉了,但聽說怎麼找,卻也找不到。

因為那是發生在畢業之後的事情,阿浩全家搬到了北部生活,阿寬也搬到了外縣市念書,就剩我一個人還留在原縣市讀了高中。由於我家裡管得緊、再加上家境不是那麼寬裕,是上了大學半工半讀後,我才有了第一支手機,所以儘管國中是再好的死黨,要不是這一次的契機和阿浩主動開口邀約,我們可能也不會見面。

由於阿寬搭得是紅眼航班,廉價航空不是那麼舒適,我們草草吃了一頓飯,彼此核對了日期,我們就各自回家補眠了。

到了約定的日子,我先打給了阿浩,阿浩說自己有事情會晚一點,讓我和阿寬先去買鹽酥雞,等等直接到校園後山集合,他還特別叮囑我,不可以自己把膠囊給挖出來。

而阿寬那個小混帳,似乎在台灣沒有申辦電信,門號怎麼打都不在服務區,我只得捧著一大袋鹽酥雞,自己先到校園踱了一陣,才上了後山。

後山和十年前一樣,沒有太大的改變,倒是山下的高樓一棟一棟竄了起來,我循著當時的記憶,在一塊大石頭後面發現了已經模糊難辨的記號,好在這塊石頭的形狀很像屁股,以至於十年沒來,我還能認得它。

夏天的小山上,薰風配著蟲鳴鳥叫,泥土和青草的氣味與記憶裡的並無二致,也許是這種熟悉的歸屬感,我不知不覺竟然就這樣睡去,等醒來的時候,已經是十一點半,等等!十一點半?

我在驚恐中跳了起來,手機上螢幕的時間顯示著這個時間,足足和約定的時間超過了三個小時,但手機卻一通來電也沒有顯示,我開始有點惱火,想著這兩個人未免也太不守時了!這種狗屁聚會一定不會再他媽有下一次了!

我扔下了鹽酥雞,本來想就這麼下山了,但轉念一想,既然來都來了,我何不把時光膠囊先給挖出來?讓他們兩個下次來的時候甚麼屁也沒有。

想到這裡,我便從包裡拿出鏟子,自顧自地挖了起來,由於我們埋得有點深,我幾乎半個身體都進了坑裡,還沒有看見甚麼狗屁膠囊。兩旁的泥土越堆越高、越堆越高,幾乎快把我整個人都埋了進去,原本在盛怒之下還不怎麼察覺,現在仔細一看,周圍的風吹草動,在但半夜的山裡,越發顯得怕人。

背上一股涼意襲來,原本憤怒的情緒慢慢被沖淡,手裡的動作也漸漸緩了下來,就在我幾乎要放棄的時候,鏟子敲到了一個鐵箱子,我急忙用手撥了撥上面的泥土,上面寫著六年三班,是時光膠囊!

我從口袋裡撈出了手機,充當手電筒打了燈,三張用隨堂測驗紙寫得紙捲已經泛黃,我打開了其中一張,還能依稀辨認是我的字,寫著,我要成為一個勇敢的人。

這讓我想起那時候要追隔壁班的小琪,可最後還是不夠勇敢。

另一張應該是阿寬的,上面說要成為警察,我還記得他前幾天吃飯的時候,跟我說他曾經念了半年的警專,可惜熬不過體訓,最後幾乎是用逃得離開那個鬼地方。

我的嘴角不自覺地笑了,那麼阿浩又寫了些甚麼呢?

「三個人永遠在一起。」紙條上寫著。

甚麼肉麻兮兮的台詞!

我隨手揉了一揉,扔了出去,順著扔出去的地方,不遠處有一塊突起的物體吸引了我的視線,我把光源對準了它,緩緩地靠了過去。

下一秒,我幾乎放聲尖叫,整個人跌坐在地,手裡的時光膠囊也散落一旁,但那都不重要了,那是一顆頭!一顆人頭阿!

我慌亂地抓著土坑的邊緣,想要爬上去,可越是慌張,土石就滑落得越快,吃了一嘴的沙子,這時候我注意到土坑上面有一個人影,是阿浩!是阿浩啊!

「這次,你們不會拋下我了吧!」他在土坑上,這麼說著。