畢業

那天,天濛濛地亮。

我站在靜僻的田埂間,四周原該綠油油的一片秧苗被淺薄的灰意壓埋了頭,無風無聲,像是定格了的畫面。

心中猛地生出一股子不適與茫然,我正預備深吸一口氣好打破這份膠著,突然不遠處傳來的砰聲劇響搶先了一步。

「啊呦喂呀!」

我挑目望去,在秧苗的遮擋下只見小路那頭一頭一手掙扎地冒了起來,而後一個男孩搖晃地站起身。

拍了拍褲上的沙土,他皺眉歪咧著嘴查看了眼左手肘,而後牽正摔歪在地的腳踏車。

牽著車,他循著橫在我前方的小路慢悠悠地靠近。我正思考要不要出聲關心跛腳的他,他突然就在我正前方下蹲而後坐下。

看著似乎是腳傷疼得受不了了。

我還在躊躇,他抬眼注意到我。

「早啊!」頓了頓,「天沒全亮你杵在那怪滲人的。」說完也沒多理睬我又低下頭查看自己的腳。

「嗯。」好半晌我吶吶地應了聲。

不能怪我,我從小就是個書獃子,面對書的時間比面對人多得太多。即使是理應最親近的爸爸媽媽我也沒得多說上兩句話。

那我現在為什麼站在這裡?還不是因為這次會考失利,原本努力付之東流最傷心的我反而被爸爸媽媽劈頭蓋臉的狂罵了一頓,說得我連垃圾都不如,我一時壓抑不過埋頭衝出家門,回神才發現已經站在了這裡。

聽見我的回應,正講手機的男孩又抬頭瞥了我一眼,似乎在確定我說了什麼。

男孩名叫阿正。

全名范經正。這是他媽媽在路那端大聲罵出來的。「范經正!家裡都什麼狀況了!你老老實實安分的在家會死啊!還不快給我滾過來!」

三、四秒吧,似乎沒什麼耐心的范媽媽自己先吸著拖鞋靠近。嘴上還不忘罵罵咧咧。她看見我後眉頭皺得更緊,卻招呼也不打一下。

「要不是為了這腳踏車,你爬我也讓你自己爬回去!」說罷她牽起車,還真頭也不回地走了。

阿正低頭悶聲,似乎是覺得丟臉他也沒再多看我,起身蹣跚地跟著媽媽走了。

然而這只是我們緣分的開始。

以前上學只顧讀書沒注意,幾天後他穿著制服再次與我相遇,我才發現原來我倆是同一所國中的。

偶爾我們會聊上幾句。可能是麻雀飛過的天空,也可能是田間搖頭晃腦的秧苗,徐風下我們都放鬆了身心,我們漸漸說的多了。這一相處也有快一個半月,彼此熟悉後他會在我身邊屈膝坐下,一邊撥弄田埂上的小碎石一邊叨叨絮絮他的家裡事。

媽媽爛賭,三天兩頭看不見人。看見人的天裡那才叫一個煩,整晚麻將撞擊聲吵得睡不了覺。

而爸爸嗜酒,前陣子還酒後出門想買菸撞死了個人,聽說是鄰居,事情到現在還沒解決。

個性使然,多是他說的多,我靜靜的聽。他有時也會埋怨地罵我都不怎麼說話,我也只能莞爾一笑。

有一回他又說到家裡事,說著說著不由感嘆道:「⋯⋯好想死啊。去哪都比在家好。」我不知道該怎麼回,只好又傻傻地笑。他紅著眼眶憤懣的盯著我半晌,然後罵道:「笑笑笑!笑什麼笑!」起身推了我一把便衝出了田埂。

我愣愣在那等了很久,直到太陽西落我才放棄了他回頭的可能。

還有一回遇見他和同學一起回家。看見我球帽又戴歪了,他過來準備替我扶正,誰知他同學似乎認識我,一箭步跟上拍掉他的手,摟住他脖子硬生生把他拐回了原路,呿道:「管他幹什麼!不就是個木頭腦袋!」說罷還囂張的睨了我眼。

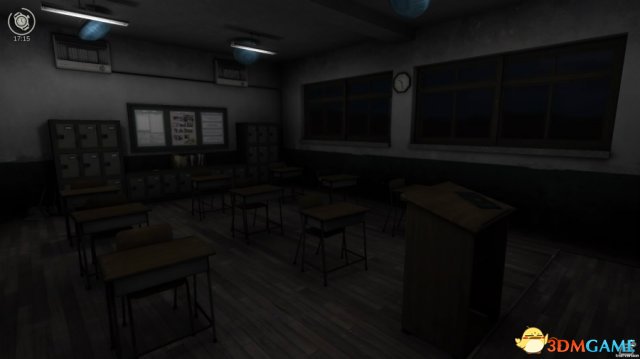

這綽號我熟悉,還是葉老師取的。

由於媽媽敦促我讀書嚴格,連帶也把葉老師逼緊了。在媽媽面前和顏悅色的他到了我面前就是另一張面孔。「只知道讀書的木頭腦袋有什麼用!」這是他當全班同學面大聲嘲笑的,沒想到連其他班也聽去了。

阿正背著我看不見表情,也不知道他有沒有說什麼,很快就見他跟同學笑笑鬧鬧推推搡搡地走遠了。

那天我哭了。

天空灰濛濛的,淅瀝淅瀝地下起小雨。

我也顧不得頭上歪了的球帽,淚水就這麼順著雨水滑落。

再過幾天我就能從這裡畢業了。

我想要有個新的開始。

對不起阿正,我不能再陪伴你了。

我想要有個新的開始。

對不起阿正。

對不起阿正。

想著那天阿正泛紅的眼睛,雨下得更大,我淚流得更兇了。

幾天後。

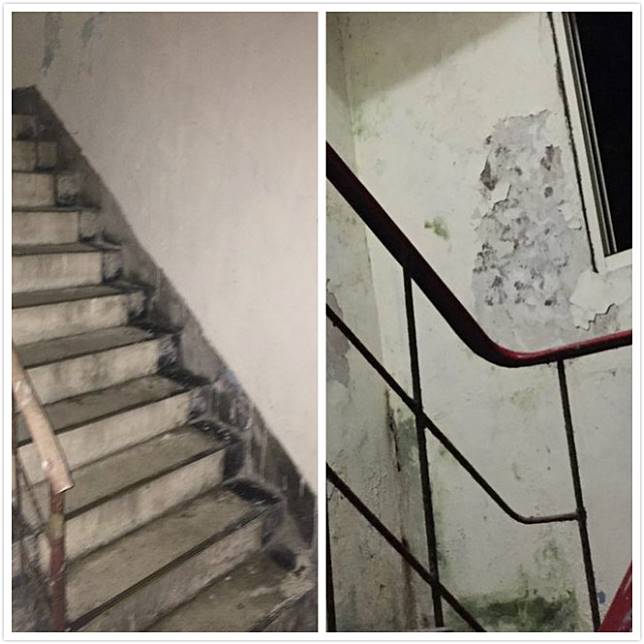

砰!

廖叔雙手一邊拉扭一邊朝上使勁提,幾次下來後終於把手上的東西甩在了地上。

從推車拿起個新的,他重新擺弄著插上。

身後陳嬸拾起掉到一旁的球帽,一邊聽丈夫唸:「看這風吹日曬雨淋的,都變成什麼樣子了?哪嚇得走這些精的像人的鳥⋯⋯」

遠傳,喧囂的嗩吶聲傳來。一大片麻雀突地從田間振翅飛起。

陳嬸抬眼望去。是鎮子的新喪。

見丈夫疑惑,她把從鄰居那聽來的消息如實分享:「前面大馬路上撞死個男國中生啦。聽說死者爸爸一個多月前才喝醉酒撞死一個同國中的學生。你都不知道那學生有多優秀!他媽媽哭得直抓頭髮捶心肝,鬧得附近沸沸揚揚⋯⋯」

地上,一個髒爛爛的木樁稻草人仰躺望著天空。滿掛濕潤雨氣的臉上畫著歪斜的笑。

終於,畢業了。