日出。夜出?

(以下皆化名)

一、往事

「鈺燕,準備一下,下周三嘉義出差一周喔,有返鄉青年的報導要做,拐拐、育家和一些攝影組會丟給你,自己安排。」

今年29歲,在報社工作,因新案子的關係,我被派去嘉義作採訪,也因為自己中正大學畢業的緣故,這次回到學生時期待了四年的地方,心情算是不錯的,權當度假,遠離紛擾的北部一陣子。

星期一晚上,在收拾嘉義的行李時,一股心血來潮,促使我在房間翻箱倒櫃,找出了收藏大學東西的紙盒子。粉塵附在了紙盒上,我都忘記上次拿出來是幾年前的事情了。霉味襲來,前前男友的手工卡片卻仍使我會心一笑,「是燦燦韶光的產物阿」,忍不住感嘆青春歲月的所獲,竟只中文系的咬文嚼字留到年屆而立的今天。「咦?」內心打了一個機靈,因為卡片的下面,不知為何躺著一張奇怪的照片,照片中是8個女生,其一就是我,說它奇怪的原因,是因為這之中,有兩個女生胸腔以上的部分,明顯有被火源燒過的痕跡,墨水碰觸高溫造成兩人頭部的成像歪斜模糊,說不出的詭異;四位女生則被紅色麥克筆畫上不明所以的扭曲線條;餘下的兩位,是我和一位女生。可能被照片營造出的調性影響,總覺得大家咧嘴大笑的臉上,生硬、不自然。

照片似曾相似,我也知道上面的女生是大學時期的七位閨蜜,但因背景闃黑,只依稀由腳邊的泥土路和野草猜測是在某條山徑拍的。雖然學生時期結束後大家的交情也淡了,但當下還是很緊密的,沒來由地收藏了一張看了會令人發涼的合照,自己都覺得莫名其妙。心裡愈發悚然,我速速把盒子收了起來,照片則丟進了垃圾桶,感覺處理掉為妙。

我總記得是有丟掉的…。

出發當天,我基本忘了前天晚上的怪異插曲,好山、好水、好便宜!嘉義給了我濃厚的感懷,一切都那麼的熟稔,採訪進程也非常順利、甚至超前,因此第三天,拐拐規劃了半天的阿里山行讓工作團隊偷閒,大家對這次的外派只能用滿足來形容。

二、回憶

好熟悉,真的好熟悉,但到底是甚麼時候來過,大一?大二?跟誰?這是昨天對阿里山的一個弔詭的直覺。

這是第四個晚上,我因為是領頭,所以爭取了間單人房。「方先生採訪是早上五點半的田裡,趕快睡了。」心是這麼說,卻有一種搔不到癢處的感受使我翻身難眠,我因此走向行李箱,打算拿隨身的書培養一下入睡情緒。「啊!」我止不住驚嚇地看著衣服上的照片,滿是皺褶的照片,顯示那天自己確實是有揉捏成球的,而本該是擺在印象中的垃圾桶的,現在卻被攢在了我的手中。

「阿里山,阿里山…,阿里山!這張照片是在阿里山拍的,是在2013年跨年拍的,我怎麼會忘記跟他們的這些事情了,有夠糟糕。」一個突如其來的回憶湧上,讓我都忍不住輕笑出了聲,「我們大四去跨年嘛,說好去阿里山看日出,我們上山…。」渾身冷顫止住笑意,彷彿石刻一般定格了我的表情,我們…。

歪斜模糊的兩個身影竄進了腦海裡,是朋友空著上半身的兩具軀體…。

三、深山的魔魅

2013年冬天,因為大家都不升學了,我和七個閨蜜約好,把握大學最後一個跨年要出門,順道去阿里山看日出。因朋友多是台南人,經提議,他們帶著包括我的三個非台南人,提早兩天翹課回家,走了一趟輕旅行,順道在那跨了年。但跨年充其量是一個過場,主要是要圓八個女孩的日出夢,在嘉義三年半竟沒認真看過清晨的阿里山,大家一直感到遺憾。因此,半夜12:15,我們出發阿里山腳下。

那是智慧型手機算普及的時候了,一個多小時的車程都是靠手機的導航完成的,直至阿里山附近時,閃爍的螢幕,顯示的是半夜1:48。「要確認一下前面的路啊,接下來就幾乎沒燈了,別走錯。」當天凌晨前,為剛下完雨不久,頭頂未散去的薄雲,其實使大家蠻擔心早晨日出的成況的,所幸跨年後天色漸朗,掛上去的星斗,在凌晨呼嘯而過的風景中,感覺每一顆都加強了大家對上山的期待。

怎麼感覺上山來天頂又黯淡了下來?星星呢?

「確定這條?」我們停在應該是山腳的地方,冠妤指著手機地圖上變窄的路線提出疑問,「只有這條了,騎騎看?」波波不置可否,重新啟動機車,打算打頭陣出發。「拍張照片啦!每個地方都紀錄一下!」霏霏給了建議,我們就勾著彼此,笑著拍了一張照片…。

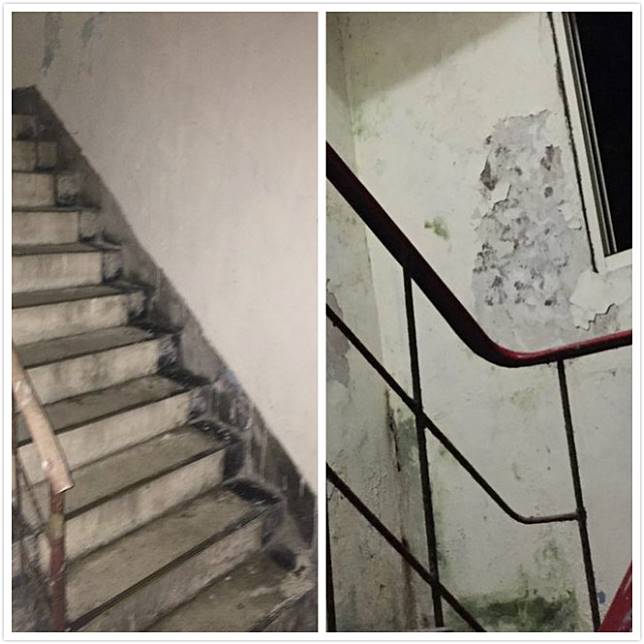

水泥路漸轉成土石鋪的山徑,兩側野草也生長得更猖狂,我們一路騎得顛簸,往一處香蕉園移動。香蕉園?怎麼是香蕉園?看過導航後,我狐疑地示意車隊停下。眼前似是一個小村莊,錯落的房舍在車燈的映照下顯現了片面的輪廓,其餘則還是被黑夜吞沒,我們好像進到別人家來了。但深入山中十多分鐘,這個突兀的村落卻怎麼也沒有溫馨的感覺產生。半夜的村落靜的出奇,依涵甚至提議要進村裡。一行人抵不過他的軟磨硬泡,一起下車走出了第一步。

突然,一聲令人汗毛直豎的聲音,破壞靜默的四週。似狼嚎的狗叫聲,民間俗稱的「吹狗螺」,在凌晨得山腰響起。手電筒的聚焦下,蕉園更顯得立體而詭譎,數棵整理得宜的香蕉樹,上面是纍纍蕉串,好像,是被人照顧過的。「我覺得有點不舒服,不要上去了好嗎?」眼前荒謬的場景,配上明明瞧不見狗的蹤影,卻沒有停歇的長嘯聲,一行人不敢深究,便匆匆下了山。

可能年輕氣盛,下到加油站後,大家對剛才發生的事就也沒多在意,但在好奇心的驅使下,我還是問了店員上面那趟山路的事情。「上面甚麼都沒有阿,只有山腰一戶人家住在那。」心裡喀噔一聲,剛剛有經過哪個獨立的住戶人家嗎?卻在這時,粗線條的忠慧率先發難了,「台南過來騎了將近兩小時餒,怕甚麼!這邊我年紀大,我帶頭啦。依涵,重新定位,再試試有沒有別條路。」心裡萬般怨懟,我卻苦無對象說出剛才得到的消息,只得在大家好像也沒所謂的氛圍中被一起重新拱上山。

大家對剛剛上山的狀況沒什麼印象,產業道路看來千篇一律,但在我看完手機導航後,發現路線好像不一樣了。

這次的路線似乎寬敞了一些,雖仍是荒煙漫草,但我們確實順利地看見了一戶門口有盞昏黃燈光的住家。可能作為前往觀景台之前的唯一住戶吧,建築物外面,刻意用漆成白色的木板和紅字示意了「阿里山日出觀景台」幾個斗大字樣。看到騎對了路,大伙重新對之後的日出充滿期待,我也稍微放心了點,安慰自己原本只是走錯了路。

「唉呦!」突然的聲響在靜默的山裡被無限放大,大家瞬間停了下來。佩芸和紋靖是隊伍最後一台車,大家馬上就聽出聲音是從他們傳來的。「好像撞到了甚麼東西。」大家走到他們車子周圍時,他們正吃力地扶正機車。「剛剛騎一騎,就感覺好像壓到一個有體積的東西,我們才重心不穩,車子都差點倒下去。」「撞到山豬犯法喔~」「沒事就好,繼續前進吧!」

我的心裡總沒那麼踏實,對路上發生的事都有一種莫名的不舒服,加上細想後,剛剛路牌的配色,都愈發讓自己對這趟日出行沒了底。

大家重新出發,這次又差不多前進了十多分鐘,「甚麼味道?」下過雨的關係,空氣中本就混上了濕土與腐植的氣味,現在卻多了個異常熟悉的味道,是肉味?

肉味,且是死去動物的味道,小時候處理死貓時,那種數百隻蛆反覆啃咬的腐屍味鮮明在鼻腔內,也就是現在嗅覺聞到的,只是現在的味道複雜了點,屍臭味也淡了許多,但就是令人作嘔。我請冠妤往前到隊首,跟忠慧、依涵叫了暫停,結果詢問後,卻發現其餘人都沒有感覺。「鈺燕神經質啦,都三點多了,還有一段路要走的欸。」

這次重新出發,我是一輩子都忘不了了。

四、學校

導航顯示再五分鐘就要到觀景台了,也漸漸有看到一些比較人工開鑿的痕跡了。心裡著實鬆了口氣,默默發誓要用等等開闊的星河撫慰自己一路來喘不過氣的感覺。

前面忠慧突然的急煞,使我連帶地擠壓上冠妤的後背,後面得大家好像也是差不多的情況,細微的抱怨聲在引擎關掉後緊接著冒出。「齁唷,又幹嘛,別再撞山豬了嘛!」佩芸走上前的一句笑罵,卻換回了猶豫的聲音,而且明顯是忠慧的。只聽一陣斷斷續續,明顯失了魂的聲音傳來:「我們到…目的地…了嗎?」後座的依涵早抱著忠慧哭了起來。似乎真的出問題了。

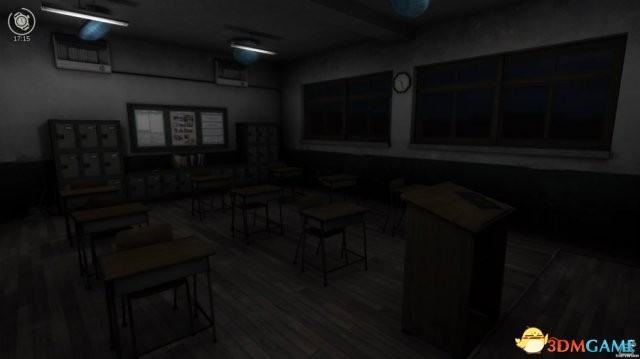

「向前走10公尺,您即將抵達目的地。」空蕩的山間,Google助理的語音突然迸了出來。不約而同,大家看向了眼前的入口,一間依稀看起來像學校的建築物矗立在了車前。

車燈沒關,黑黝黝的入口甚麼都沒有,我也不知道為甚麼會覺得看到了間學校,卻總有種它就該是這種建築的篤定感。「欸,樹上怎麼綁了一塊大紅布阿…?而且是深山吧,怎麼看起來像下午才掛上去的一樣新?」車燈反射下,紅布飽和的顏色顯得異常刺眼,定睛才發現上面寫了「南無阿彌陀佛」幾個字。「我們走了好不好?日出不重要了。」我強忍鎮定,催促大家趕緊上車離開這裡。「噹!噹!」不是現代化錄音,而是舊時人工敲響的樂器聲,渾身瞬間雞皮疙瘩爬滿,肌膚都感覺電擊一般不自覺顫抖起來。

身後「學校」的鐘聲在凌晨三點多的深山響了起來。

回音不絕於耳,兩點多那個熟悉的狗叫聲又出現了。尖銳、刺耳、充滿敵意,仍舊沒有看到任何身影,但聲音彷彿在極力排斥我們這群「生者」的到來。與此同時,屍體惡臭再次佔滿了我的顱內,樹上的紅色布條,也給人一種似乎要晃動起來的錯覺。

「噹!噹!」鐘聲又敲了一次,我不敢多作停留,吼著大家把機車迅速發動,並挑了另一條比較長的導航路徑盡快下山。接下來的時間我沒有再過多的注意身周一切,一路到見著超商後才敢停下。「蛤?甚麼學校、村子、加油站、一戶人家?方圓就只我們這間7-11阿,我記得山上是有一間小廟,當初為了亂葬崗才建來保佑民生平安的誒。」

眾人面面相覷,種種一切,沒人敢多作討論,但好像都是近兩個多小時內的親眼所見。當天凌晨,我們連學校的住所都沒有回去,台南人回台南,我則搭上了往台中的客運。

但當天下半夜的客運裡,夢中那幾個紅字,卻仍舊讓我驚醒在了座椅上。

五、詭變

我是幾個禮拜後才知道大家狀況的,因為回來中正大學上課後,整整一周,只有我和冠妤來上課。

「鈺燕,波波說她發高燒在家靜養,最近才比較好,明天可能要去廟裡收驚,因為好像那趟回來後就心神不寧…。」我也有接到電話,珮綺出了個小車禍;佩芸說最近異常疲勞,對甚麼事情都提不起勁,整個人非常低迷;紋靖好像比較嚴重,聽她妹妹說,好像是在人行道上被違規機車擦撞到所以骨折了。霏霏聽說好像也有一些事情…。「欸,阿依涵、忠慧呢?」「我不知道欸,電話、訊息都沒有回,不然我去問一下忠慧男友好了,好像有忠慧媽媽的電話。」

「喂,請問阿姨嗎,忠慧…。」「走了。」

嘟…。腦袋癱瘓似地作不了任何回應。

「依涵弟弟昨天跟我聯繫過,依涵…。」

不知道為何,有一種依涵就該不在了的異樣感油然而生。昨天整夜無聲的失眠後,冠妤的話聽來好像不那麼使人驚訝了。「依涵弟弟說,車禍現場沒有找到他們兩個的上半身,不知道是甚麼樣的撞擊,好像是為了閃一隻黑狗,才失速滑到對向被油罐車輾到的…。」

失神回到住處,我把自己關進了房間,手上緊緊攢著我們合拍的那張照片,說好的日出,說好的最後一年的回憶。我似乎是坐著蜷縮在角落睡著的。

「噹!噹!」鐘聲。

「鈺燕,你確定,是…這…,裡嗎?」忠慧和依涵向我走來,他們的上半身空了出來,肩並著肩,但其實,在腹部以上的器官,好像遺失了萬年般的自然—甚麼,都沒有了。我知道你是忠慧,我知道你是依涵,我感覺到你們在笑、在哭、在氣憤,在流血,在,想找我成為你們的一員…。

六、劫後

鄰居報警後,說我在房間發出類似吹狗螺的撕心慘叫,手邊的打火機和落在一旁的紅色麥克筆,讓照片上的詭異行為有了解釋;說我一直說著對不起和走開,不知道我到底發生了甚麼事情。恍惚了幾天,家人帶著我回家,走了一切鎮定心神的正規及民俗療法,之後,就彷彿隔空剝離了這段回憶。我竟然選擇性失憶了。照片也不翼而飛,因為媽媽原本想著幫我丟掉,卻怎麼也找不著了。

照片…,照片!房間內,看著手中照片,我嚇了一身冷汗,燒痕、紅色註記、唯二正常的兩個女生,一切不言而喻。

怎麼也想不透,當初為何只有冠妤和我沒發生任何事情,卻苦無任何頭緒。所以在思索了一夜後,我還是跟團隊請了半天假,重回了阿里山。自己盡可能照著記憶,卻怎麼也找不到當初那條路的任何線索,只得在折衷後,轉念找上了慈雲寺。跟寺中住持說了這個故事後,我請他幫我和照片念了一段祝福的咒語,並徵求同意,火化埋進了寺廟一隅的土壤中。

對不起,遲來了七年,希望你們都能好好的,回到該去的地方,我們當來生的好姐妹。

回到團隊後,我們順利完成了這次訪談的收尾,回到了台北。

我不知道這樣的事情處理的適不適宜,也不知道冥冥中收起照片並接到這個外派,是否有意要我善忠這件事。我只希望,一切順心,大家,也都能是好好的,繼續在陽光底下生活下去。